筑牢AI生成内容识别防线,防止AI造假“浑水摸鱼”。只有让AI技术真正服务于人、造福于人,才能在激烈市场竞争中赢得信任和支持。

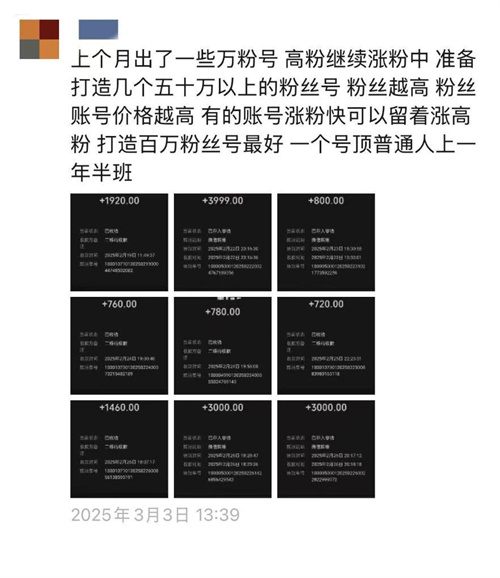

一名账号售卖者在朋友圈展示销售火爆。(网络截图)

彩云网评特约评论员 何冠军

外国人熟练演唱中文歌曲、银发奶奶传授养生秘诀、氛围感女孩分享穿搭美学……社交媒体上,一些AI生成的视频关注度颇高,“细节满满”让很多网友信以为真。近日,调查发现,不少社交账号利用AI技术造假、博眼球快速“吸粉”起号,进而变现。

自媒体、短视频的门槛虽低,但打造出一个爆款账号并不容易,不仅需要有令人耳目一新的巧思,也要有独具特色的文案编写,还要有精益求精的拍摄录制,创作的过程浸透着辛勤劳动的汗水。但是,借助AI工具“文生图、图生图、图生视频”的强大功能,几分钟就能产出一段形象逼真的视频。有专门卖课的商家对记者坦言,“只需缴纳1680元,3到15天即可运营出一个万粉AI账号。”AI造假起号已然成了可以轻松发财致富的现代“点金术”,让不少人趋之若鹜、沉浸其中。

AI造假起号“点金术”的背后隐藏着难以预料的风险和隐患。从现实情况看,AI起号多集中在育儿百科、健康养生、心理调适等类别,以批量化、工厂化方式生产出大量虚假内容,在泼天流量的加持下,势必误导公众。同时,AI造假起号教程中,有的宣称“生成的人物形象足以以假乱真”,有的公然传授绕过平台“AI打标”经验,最终归宿都是走向“起号—转型—转卖”的灰色产业链条。

整治AI造假起号乱象,必须提升治理能力。近年来,我国以网络安全法、数据安全法等为依据,已经制定出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务深度合成管理规定》等规定规范。近期,四部门又联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,为规范AI生成内容标识划下了“红线”,将于今年9月1日起施行。全面贯彻法律法规和制度规范,加强执法检查,依法及时查处并处罚造假起号、欺骗消费者的行为,推进建立AI账号可追溯系统,构建全链条治理框架,AI造假起号才能无机可乘、无空可钻。

此外,企业、平台也需坚守“技术向善”的原则。这些年来,社交媒体普遍强化了AI内容审核、识别措施,但是现实中“技术对抗技术”的伎俩也在改进,平台“AI打标”的漏洞依然存在。网络平台是人工智能应用发展的重要阵地,也是直面用户的第一道安全防线,必须担负起主体责任,与时俱进升级监测方式,不断开发更高效的检测工具,统筹技术和人工审核,筑牢AI生成内容识别防线。只有让AI技术真正服务于人、造福于人,才能在激烈市场竞争中赢得信任和支持。

在加强治理约束、推进平台主动作为的基础上,每个人行动起来,增强对法律和伦理的敬畏意识,自觉抵制以AI运营非法牟利的诱惑,铲除AI造假起号滋生的土壤。

彩云网评所登载的所有文章仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。欢迎关注彩云网评,投稿邮箱yncywp@163.com,稿费从优。